ORGUES DE PARIS © 2025 Vincent Hildebrandt ACCUEIL LES ORGUES

Opéra Garnier

Place de l'opéra, 75009 Paris

E6

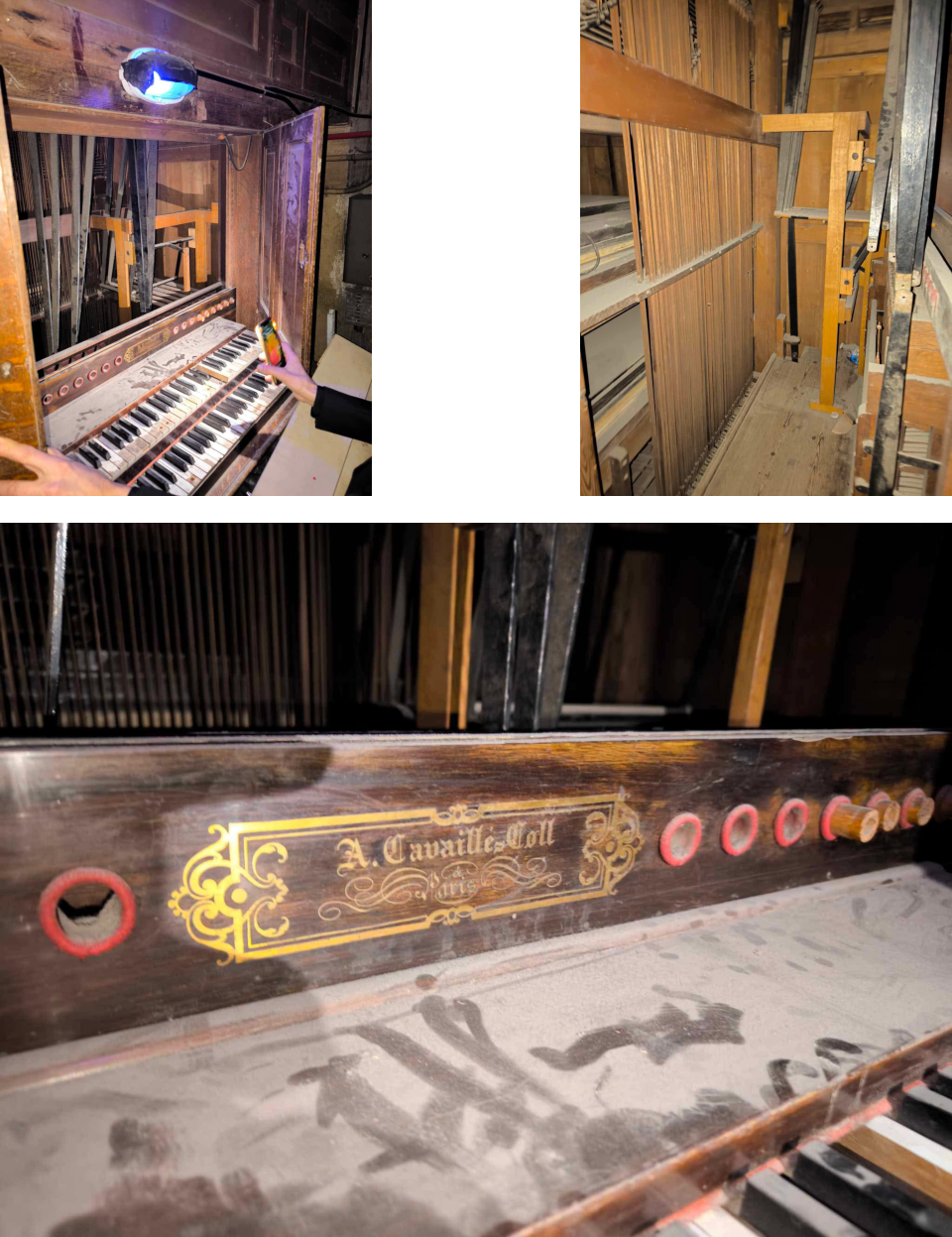

Beaucoup ignorent que l’Opéra de Paris possède un

instrument construit par Cavaillé-Coll en 1874.

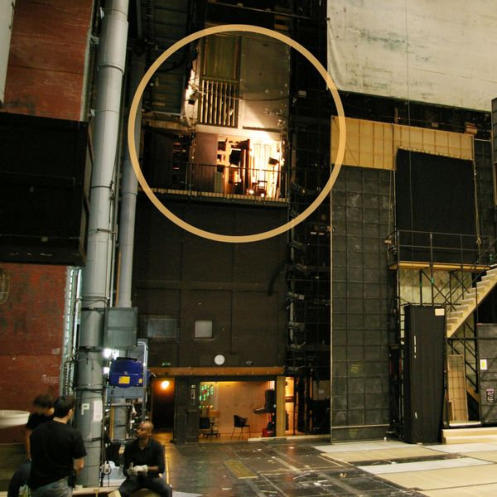

Ce dernier est totalement invisible aux yeux du grand public

puisqu’il est situé côté Cour au niveau de l’avant-scène avec

des tuyaux à 12 mètres de hauteur.

Il s’agit d’un orgue de 14 jeux (sans compter 4 emprunts à la

pédale) répartis sur deux claviers de 56 notes et d’un pédalier

de 30 notes entièrement fermé dans une boite expressive.

L’inauguration a lieu le 8 janvier 1875 avec la représentation

de la « Juive » de Fromental Halévy. Dès ce moment, l’orgue fut

utilisé de façon régulière au gré des représentations d’œuvres

requérant son usage.

Cependant, l’instrument eu à souffrir rapidement de la

poussière provoquée par le montage des décors sur la scène

ainsi que des écarts de températures très grands. Un premier

cri d’alerte lancé en 1893 par Cavaillé-Coll lui-même qui

remarque que son instrument n’a jamais été dépoussiéré. Par

la suite, l’état de l’orgue se détériore encore, certains jeux

souffrent d’une perte de qualité de leur timbre, si bien que

Cavaillé considéra l’orgue « en état de délabrement » en 1894!

En 1925, suite à une fuite dans la colonne d’eau du service

incendie, l’orgue fut inondé et mis hors de service. Suite à cet

incident, la maison Cavaillé-Coll / Convers fut appelée à

effectuer une restauration de l’instrument qui fut gratifiée de

quelques modifications, a plus importante étant l’installation

d’ un ventilateur électrique, installé dans une pièce séparée

située sous l’orgue.

Cet instrument fut utilisé pour la dernière fois le 23 mars 1959

pour célébrer le centenaire de la création de Faust par Charles

Gounod. Les claviers sont tenus par l'organiste André Marchal.

Il le joua encore occasionnellement en 1964. Depuis 1974,

l'orgue est devenu injouable et subit les malversations visibles,

surtout à la console. En revanche, la tuyauterie d'origine

subsiste intacte. Cet orgue est conservé dans son

emplacement d'origine voulu par son constructeur, ce qui est

unique dans son genre.

Informations de Timothy Tikker (facebook):

L’orgue était sur la pression du vent de 8’’ et 10’’, et je crois l’orgue

n’avait pas de levier pneumatique. Les fortes pressions étaient

principalement parce que l’orgue a été placé loin en coulisses - les

orgues de cinéma placés dans les coulisses ayant aussi peu de

rangs par rapport à la taille de la salle utilisaient ces mêmes

pressions. La console était située avec les tuyaux, Cavaillé-Coll

faisant remarquer que l’orgue a été conçu pour le plaisir du

public, pas de l’organiste! Le joueur pouvait voir le chef d’orchestre

à l’aide d’une série de miroirs soigneusement placés.

Il est question de sa restauration depuis 2012.

THE PARIS OPERA'S CAVAILLE-COLL ORGAN

Rollin Smith, The American organist

Cet opéra a été appelé « opéra de Paris » jusqu'en

1989, date à laquelle l'ouverture de l'opéra Bastille,

également opéra de Paris, a influé sur son

appellation. On le désigne désormais par le seul

nom de son architecte : « opéra Garnier » ou «

palais Garnier ». Les deux opéras sont aujourd'hui

regroupés au sein de l'établissement public à

caractère industriel et commercial « Opéra national

de Paris », institution publique française dont la

mission est de mettre en œuvre la représentation

de spectacles lyriques ou de ballet, de haute qualité

artistique. Sur une conception de l’architecte

Charles Garnier retenue à la suite d’un concours, sa

construction, décidée par Napoléon III dans le cadre

des transformations de Paris menées par le préfet

Haussmann a été interrompue par la guerre de

1870 et fut reprise au début de la Troisième

République, après la destruction par incendie de

l’opéra Le Peletier en 1873. Le bâtiment a été

inauguré le 5 janvier 1875 par le président Mac

Mahon sous la IIIe République.

L’enregistrement

S'il est devenu injouable depuis 1974, une poignée

d'enregistrements en gardent la trace sonore. Le

plus célèbre d'entre eux est le Faust enregistré en

1953 sous la baguette d'André Cluytens (Emi) : cet

orgue qui résonne au début de l'acte IV, alors que

Marguerite (Victoria de Los Angeles) s'agenouille à

l'église pour prier, cet orgue qui soutient de sa «

clameur » tantôt les anathèmes lancés par

Méphistophélès (Boris Christoff), tantôt le « chant

pieux » du chœur, cet orgue qui, cette fois ne terrifie

plus mais rayonne en majesté pour l'apothéose

finale (« Christ est ressuscité ! »), c'est lui, c'est notre

glorieux fantôme !

Organiste : Henriette Puig-Roget

Source: Xavier Lebrun (facebook)/

www.diapasonmag.fr/histoire/le-vrai-fantome-de-l-

opera-32600

Les orgues de Paris

Opéra Garnier

Place de l'opéra, 75009 Paris

ORGUES DE PARIS © 2024 Vincent Hildebrandt LES ORGUES

E6

Beaucoup ignorent que l’Opéra de Paris possède un

instrument construit par Cavaillé-Coll en 1874.

Ce dernier est totalement invisible aux yeux du grand public

puisqu’il est situé côté Cour au niveau de l’avant-scène avec

des tuyaux à 12 mètres de hauteur.

Il s’agit d’un orgue de 14 jeux (sans compter 4 emprunts à la

pédale) répartis sur deux claviers de 56 notes et d’un

pédalier de 30 notes entièrement fermé dans une boite

expressive. L’inauguration a lieu le 8 janvier 1875 avec la

représentation de la « Juive » de Fromental Halévy. Dès ce

moment, l’orgue fut utilisé de façon régulière au gré des

représentations d’œuvres requérant son usage.

Cependant, l’instrument eu à souffrir rapidement de la

poussière provoquée par le montage des décors sur la scène

ainsi que des écarts de températures très grands. Un

premier cri d’alerte lancé en 1893 par Cavaillé-Coll lui-même

qui remarque que son instrument n’a jamais été

dépoussiéré. Par la suite, l’état de l’orgue se détériore

encore, certains jeux souffrent d’une perte de qualité de leur

timbre, si bien que Cavaillé considéra l’orgue « en état de

délabrement » en 1894! En 1925, suite à une fuite dans la

colonne d’eau du service incendie, l’orgue fut inondé et mis

hors de service. Suite à cet incident, la maison Cavaillé-Coll /

Convers fut appelée à effectuer une restauration de

l’instrument qui fut gratifiée de quelques modifications, a

plus importante étant l’installation d’ un ventilateur

électrique, installé dans une pièce séparée située sous

l’orgue.

Cet instrument fut utilisé pour la dernière fois le 23 mars

1959 pour célébrer le centenaire de la création de Faust par

Charles Gounod. Les claviers sont tenus par l'organiste

André Marchal. Il le joua encore occasionnellement en 1964.

Depuis 1974, l'orgue est devenu injouable et subit les

malversations visibles, surtout à la console. En revanche, la

tuyauterie d'origine subsiste intacte. Cet orgue est conservé

dans son emplacement d'origine voulu par son constructeur,

ce qui est unique dans son genre.

Informations de Timothy Tikker (facebook):

L’orgue était sur la pression du vent de 8’’ et 10’’, et je crois

l’orgue n’avait pas de levier pneumatique. Les fortes pressions

étaient principalement parce que l’orgue a été placé loin en

coulisses - les orgues de cinéma placés dans les coulisses ayant

aussi peu de rangs par rapport à la taille de la salle utilisaient

ces mêmes pressions. La console était située avec les tuyaux,

Cavaillé-Coll faisant remarquer que l’orgue a été conçu pour le

plaisir du public, pas de l’organiste! Le joueur pouvait voir le chef

d’orchestre à l’aide d’une série de miroirs soigneusement placés.

Il est question de sa restauration depuis 2012.

THE PARIS OPERA'S CAVAILLE-COLL ORGAN

Rollin Smith, The American organist

L’enregistrement

S'il est devenu injouable depuis 1974, une poignée

d'enregistrements en gardent la trace sonore. Le plus

célèbre d'entre eux est le Faust enregistré en 1953 sous la

baguette d'André Cluytens (Emi) : cet orgue qui résonne au

début de l'acte IV, alors que Marguerite (Victoria de Los

Angeles) s'agenouille à l'église pour prier, cet orgue qui

soutient de sa « clameur » tantôt les anathèmes lancés par

Méphistophélès (Boris Christoff), tantôt le « chant pieux »

du chœur, cet orgue qui, cette fois ne terrifie plus mais

rayonne en majesté pour l'apothéose finale (« Christ est

ressuscité ! »), c'est lui, c'est notre glorieux fantôme !

Organiste : Henriette Puig-Roget

Source: Xavier Lebrun (facebook)/

www.diapasonmag.fr/histoire/le-vrai-fantome-de-l-opera-

32600